ヨーロッパではもう当然!エシカル消費(Ethical consumerism)の注目キーワード6選

野本 菜穂子

フェアトレードのコーヒーや紅茶、プラスチックストローの廃止など、エシカルな世の中への動きがさらに勢いをつけてきた近年。日本では、「エシカルファッション」が主に注目されていますが、欧州ではファッションを越えて、食べ物、エネルギー、医療品などさまざまなもののエシカルなコンサンプション(消費)への動きが活発になっています。

エシカル消費とは?

「エシカル」(ethical)とは、「倫理的な」という意味です。一般社団法人エシカル協会によると、エシカル消費とは「人と社会、地球環境、地域のことを考慮して作られたモノを購入・消費すること」とされています。

国連が掲げる「持続可能な開発目標」(SDGs)の目標である「つくる責任、つかう責任」「貧困をなくそう」「人や国の不平等をなくそう」「気候変動に具体的な対策を」「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」のすべてに影響を与える重要な個々の行為。それが「エシカル消費」です。

近年で注目を浴びはじめたエシカル消費ですが、単なるトレンドではありません。また、企業が使うマーケティング用語ではなく、本当の意味でより良い社会にしていくための方法、また行動規範の一つとして、多くの企業が動き始めています。

ヨーロッパでのエシカル消費の事情

ヨーロッパではエシカル消費のトレンドはすでにメジャー化しています。特にイギリスでは、このトレンドの背景には大きく分けて以下3つの特徴があるといえます。

- 自然環境への配慮

- 動物への配慮

- 人への配慮

1)自然環境への配慮としては、例えば、レジ袋の有料化は既に2015年に行われ、大型スーパーは法律で義務化されています。マイクロビーズも廃止されました。また、家畜は環境問題に寄与していることから、ベジタリアン・ビーガンになる人も非常に多いのが現状です。イギリスでは、スーパーで販売された肉・魚を使用しないメニューは2018年の1年だけで前年より150億万食増え、また肉類や牛乳といったものの売上も例年減少しています。ロンドンなどの都心では、ベジタリアンメニューがないレストランやカフェはないほど、日常に根づいています。

2)同じ地球上にすむ動物にもやさしくする、という動きも活発です。化粧品などでは動物を実験に使っていないことを証明する「Cruelty-Free」(4. で後述)などはメジャーです。また卵やお肉類は「Free Range(放し飼い)」のものが必ずオプションとしてどのスーパーでも棚に並んでいます。

3)大気汚染は年々深刻化しています。特にイギリスでは大問題となっており、イングランド人口の60%が法律違反の汚染度の中で暮らしているとのこと。このようなことを受け、ロンドン市長のSadiq Khanは史上最大規模での「カーフリーデー」を今年9月22日に実行予定しています。

このような背景より、エシカル消費がメジャー化しているヨーロッパですが、具体的にはどのような取り組みが起きているのでしょうか。

以下、8つのキーワードの切り口から、様々なケースを取り上げていきます。

ヨーロッパのエシカル消費のキーワード6選

Plastic-free(プラスチック不使用)

Plastic Free(プラスチック・フリー)とは、その名の通り、消費者と企業側両社において、プラスチック使用を削減することを指します。

Waitrose(ウェイトローズ)

大手英国スーパーWaitroseが、ビニール袋削減のため「リフィル・ステーション」を設置しはじめました。持参の容器に、野菜、パスタ、米、洗剤、酒や冷凍フルーツを入れ、購入できる仕組みです。

この取り組みの前から、既に肉や魚カウンターでは容器の持参を推奨しており、2017年より500万ものレジ袋の削減に成功したとのこと。

イギリスでは2015年より法律でレジ袋の有料化が義務付けられています。

Biodegradable・Compostable (生物分解性の)

ヨーロッパでは「Biodegradable・Compostable 」(生物分解性の)プラスチックの生産が多くなってきています。日本は「プラスチック過剰な国」と海外メディアでは多々報じられているからこそ、日本でもセブン・イレブンが2019年7月よりおにぎりの包装を植物性プラスチックにするという取り組みのニュースは海外でも大きく取り上げられました。

Glastonbury Festival(グラストンベリー・フェスティバル)

ちょうど先週末行われた、Glastonbury Festival)は、イングランド・ピルトンで1970年から行われている大規模野外ロック・フェスティバルです。2019年現在、世界最高峰とされる世界最大規模のロック・フェスティバル。

フェスの飲食パートナーである大手スーパーCo-opは、期間中提供される飲食の包装はすべて100%生物分解性のプラスチックで生産しました。サンドイッチやカンなどが対象。

さらに大胆なのが、ペットボトルの販売・持ち込みが一切禁止されたことです。これは先述の 1. Plastic Free の事例でもあります。

CO2 Footprint(カーボンフットプリント)

炭素の足跡」と訳されるように、個人や団体、企業などが生活・活動していく上で排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量のこと。

近年では、ヨーロッパ地域内の商品にはこのカーボン・フットプリントが徐々に表示されるようになり、一般的に製品が販売されるまでの温室効果ガス排出量が表記されています。

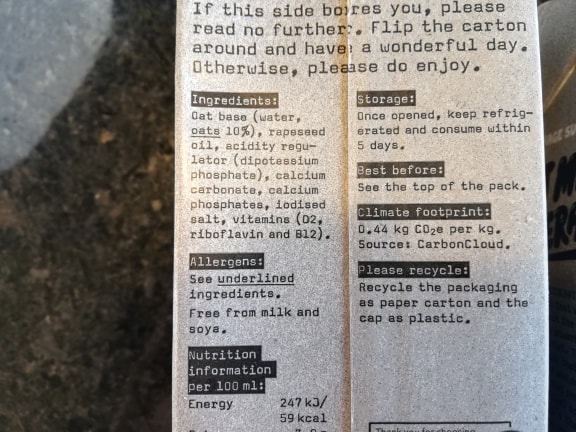

Oatly(オートリ―)

中でも、先進的な表記の仕方をしているのは、オート麦ミルクを販売する、スウェーデン発のOatly(オートリ―)社。

環境・動物への配慮が増していく中、ヨーロッパでは、豆乳と並んでライスミルク、アーモンドミルクなど、植物性の代替ミルクが偏在しています。たとえば、Oatly社のオートミルクは通常の牛乳より73%ものCO2排出量を削減できるとのことで、多くの消費者やカフェ・レストランが牛乳から切り替えています。

Oatly社の商品の特徴は、デザイン性が高い上、とことん環境に気を使っていること。パッケージは紙パックなのはもちろん、とにかくカーボン・フットプリントを透明化しています。パッケージに表記しているうえ、その数値が高いのか低いのかを、事例を用いて説明しています。CarbonCloudというサービスを使いCO2を計算しているということや、年次サステナビリティ・レポートをウェブサイトにて公開しています。ここまで透明化する信念の背景として、世界の大気汚染に加担している比率として、交通は14%である一方、飲食業界は25%にも上ることを、理由として挙げています。

Cruelty Free(クルエルティ―フリー)

これはヨーロッパで広く認知されている基準で、商品生産の過程で、動物が傷付けられたり殺されたりしていない事を証明する認定証明です。動物実験だけでなく、動物由来の成分を取るために殺すこともこれに含まれます。

Ethical Consumer社によれば、全世界の80%もがいまだに化粧品の動物実験を許可しているとのこと。イギリスでは2013年以来違法となっている一方、日本は世界でもクルエルティーランキングのワースト2位にランクインしています。

Cruelty-Freeなブランド例として、コスメブランドのLush社やThe Body Shop社、Ecover社などがあります。これらはすべてイギリス発の世界的なブランドです。

Estee Lauder(エスティ―・ローダー)

また、2019年6月時点で、エスティ―・ローダー社が2023年までに、Clinique、Tom Ford、Jo Maloneといった大手ブランドの全ての商品における動物実験を廃止すると表明しました。

背景として、イギリスを拠点とする団体、Humane Society Internationalの#BeCrueltyFree というハッシュタグキャンペーンの扇動をうけ、このような決断に至ったとのこと。

これに関しては大手ファッション誌のElle紙やGlamour紙で大々的に取り上げられています。クルエルティ―フリーであることは、ミレニアル世代にとって大きなマーケティングポイントでもあるからです。上の画像の通り、「これは正しい選択だ」とGlamour紙も若者の同意に寄り添っています。

Pre-loved(プレラブド)

「プレラブド」とは、いわゆる古着やヴィンテージ商品のことです。マイナスな意味は全くなく、むしろ「愛されていた」というフレーズによってポジティブなイメージを生み出しています。法廷弁護士のAmal Clooney氏や、メーガン妃までが「プレラブド」をオフィシャルなシーンで着こなしており、サステナビリティ―が真にトレンドであることを示しています。

背景として、イギリスでは「チャリティーショップ」とよばれる非営利団体が経営するセカンドハンドショップの文化が深く根付いています。どんなに小さな町でも、チャリティーショップは最低でも1件はあります。

FARA

そんな中でも、FARA はおしゃれとサステナビリティーをうまく融合したチャリティーショップ。メイフェアやノッティングヒルなど、富裕層が多い地域にも店舗を構えており、ハイエンドなプレラブド商品を取り扱っています。

Renewable energy(再生可能エネルギー)

ヨーロッパ地域では、再生エネルギーへの転換が急速に行われています。Friends of the Earthによれば、2013年より、過去6年間でイギリスは再生可能エネルギーの生産率を7%から25%まで引き上げました。過去10年間で、イギリスの再生エネルギーのスタートアップは60社ローンチし、今では全エネルギー市場の2割を占めています。またスコットランドは、2020年までに国内で必要な電力を全て再生可能エネルギーでまかなえると表明しています。

Bulb

このような背景の中、再生エネルギーのプロバイダーであるBulb社というスタートアップが注目されています。2015年8月にロンドンにローンチしたBulbは、既に130万人の顧客を持ち、2018年12月にはイギリスで最も成長率が早い企業としてランクインしました。

再生可能なエネルギーに特化したチャレンジャープロバイダーとして、大手のプロバイダーをしのぐ勢いで成長しています。2017年、イギリスで最大のエネルギー提供量を誇っていたBritish Gas社のマーケットシェアが40%も縮小し、大きく報じられました。カスタマーサービスが悪く、不透明な事項が多く、満足度が低いことがネックであったとのこと。

このようなマーケットにおいて、Bulbが成功している理由としては、透明性とカスタマーサービスがあげられます。100%再生可能なエネルギーを提供し、そのデータに常に顧客がアクセスできるような仕組みがウェブ上で整っています。また、ライブチャットや料金表の透明化なども丁寧に行っており、従来のエネルギープロバイダーが弱みとしていた点をうまくマーケティングポイントに変えました。

まとめ

以上、ヨーロッパにおけるエシカル消費のトレンドを、キーワード別に事例をご紹介しました。このトレンドの背景の最も大きなファクターは、一般消費者の意識向上といえます。企業と法律の動きだけでなく、消費者が日々の生活からソーシャルメディアを通して、エシカルな選択をしている、という流れを感じます。

経済大国である日本も、どんどんエシカル消費への理解と認知度を上げ、新たなイノベーションを起すことを、世界から期待されています。

弊社では、そのようなサービスや商品の国内・海外展開をサポートしております。お気軽にご相談ください!

![[2022年版]イギリスでこれから伸びる3つの業界 UK](https://tokyoesque.com/wp-content/uploads/2022/01/charles-postiaux-Q6UehpkBSnQ-unsplash-scaled.jpg)

![[ビジネスコラム]イギリス市場進出に成功した日本企業事例と成功の分析 イギリス市場進出に成功した日本企業事例](https://tokyoesque.com/wp-content/uploads/2021/12/hao-wen-NZ6QsjRhFeE-unsplash-scaled.jpg)